искусственный камень высокой

Когда слышишь 'искусственный камень высокой прочности', половина заказчиков сразу представляет глянцевые столешницы, но редко кто вспомнит, что 90% проблем начинаются еще на стадии замеса кварцевой крошки с полиэфирной смолой. Вот на этом как раз и горит большинство новичков.

Что на самом деле скрывается за 'высокой прочностью'

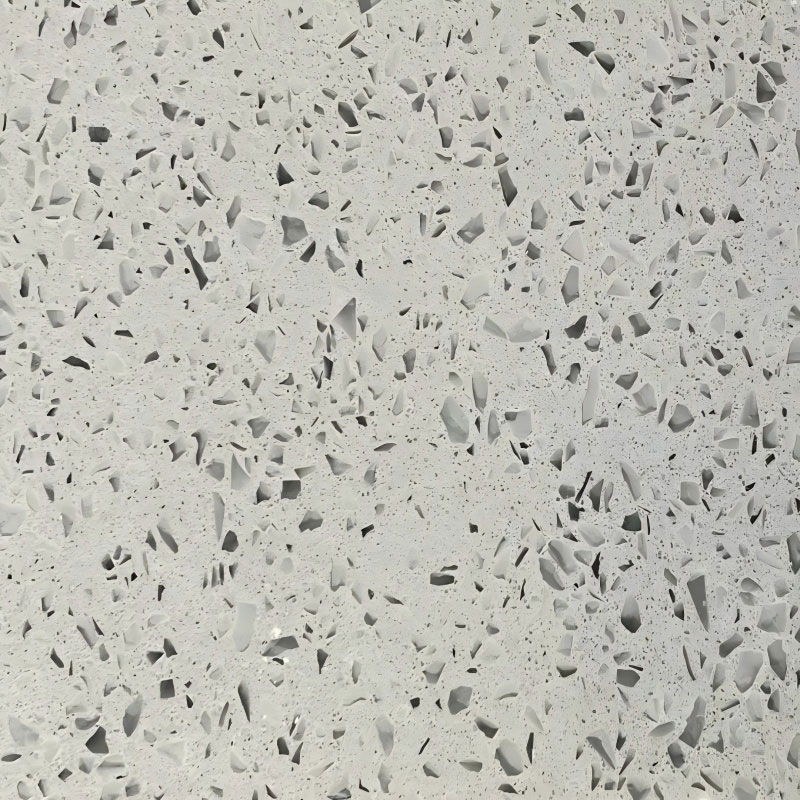

В наших лабораторных протоколах прочность на сжатие искусственного камня стартует от 45 МПа, но лично видел, как на заводе ООО 'Ганьцу Цзюйсинь Технологии Кремниевых Материалов' образцы выдерживали и 60 МПа. Секрет не в дорогом импортном оборудовании, а в том, как калибруют фракции кварцевого наполнителя. Мелкая фракция 0.1-0.3 мм дает плотность, но без крупной 2-5 мм не добиться той самой структурной жесткости.

Ошибка многих производителей — экономия на цикле виброуплотнения. Если сократить стандартные 90 секунд до 60, прочность упадет на 15-20%, причем визуально это проявится только через полгода эксплуатации — микротрещинами по углам раковин.

Кстати, о температурном режиме: наш технолог как-то попробовал поднять температуру полимеризации до 95°C 'для ускорения'. Результат — партия плит с внутренними напряжениями, которые при резке давали волнообразный скол. Пришлось переводить весь цех на стабильные 80°C.

Кварцевый наполнитель: северо-западные месторождения против мифов

В карьерах под Сианем добывают как раз ту самую кварцевую породу с содержанием SiO2 от 99.3%. Но здесь есть нюанс: если не отмывать камень от природных солей железа, через год-два в составе кухонных столешниц проступят рыжие разводы.

На производственной базе в Ганьцу для промывки используют систему замкнутого водоснабжения — вода после промывки кварца проходит через магнитные сепараторы. Это кстати одна из статей, где их инвестиции в 150 миллионов юаней действительно оправданы: рециркуляционная система окупается за 3 года только за счет экономии на водоподготовке.

Запомнился случай, когда мы принимали партию якобы 'обогащенного кварца' из нового карьера. Лаборатория показала норму, но при пробном замесе смола стала странно пузыриться. Оказалось — в породе был природный доломит, который при контакте с полиэфирными смолами давал химическую реакцию. Пришлось разворачивать всю логистику обратно.

Полимеризация: где теряется качество

Идеальная полимеризация — это когда смола проходит точку гелеобразования за 12-15 минут. Но если в цехе скачет влажность (а в северо-западном регионе это частое явление), время может растянуться до 25 минут. В таких случаях мы добавляем 0.3% кобальтового ускорителя, но строго после замера влажности воздуха — иначе получим 'тепловой удар' с раковинами внутри плиты.

На сайте jxgclkj.ru есть фотографии вакуумных камер, но мало кто обращает внимание на толщину уплотнителей на дверцах. Замена стандартного уплотнителя на морозостойкий версии -40°C снизила процент брака зимой на 7% — казалось бы мелочь, а влияет.

Самое сложное — поймать момент завершения полимеризации. Опытные операторы определяют его по изменению звука при простукивании — глухой отзвук означает остаточные напряжения. Автоматические датчики часто запаздывают на 2-3 секунды, а это уже критично для искусственного камня высокой прочности.

География поставок и логистические ограничения

Когда заключали контракт на поставки в Казахстан, не учли перепады температур при переходе через границу. Полуприцеп с плитами простоял 8 часов на таможне при -25°C, а потом попал в отапливаемый склад. Из 50 плит 12 пошли 'горбом' — внутренние напряжения от температурного шока.

Сейчас для северных поставок разработали многослойную упаковку: сначала антиконденсатная пленка, потом пенополистирол 40 мм, и только потом стрейч-пленка. Дороже на 12%, но сохраняет стабильность плит даже при недельной транспортировке.

Интересно, что для южных регионов проблема обратная — при высокой влажности смола может 'потеть' еще до полимеризации. Пришлось на складе готовой продукции устанавливать дополнительные осушители с точным поддержанием влажности 45%.

Экономика качества: почему нельзя экономить на мелочах

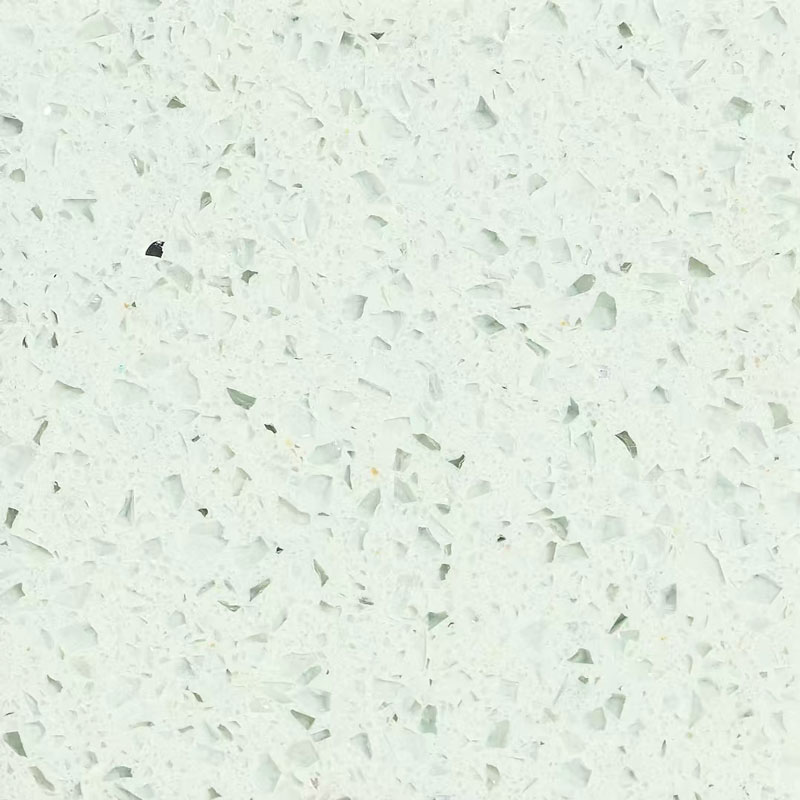

Расчеты показывают, что увеличение доли кварцевой крошки с 90% до 93% повышает себестоимость на 18%, но дает прирост прочности всего на 5%. Однако для премиального сегмента это оправдано — такие плиты действительно не царапаются даже через 10 лет эксплуатации.

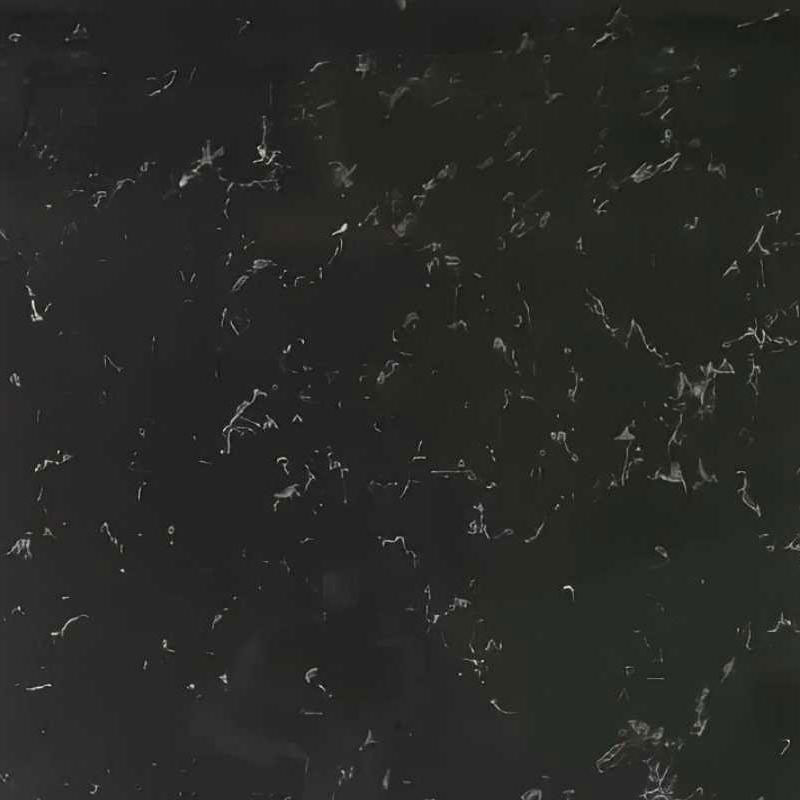

На производстве в Ганьцу как-то пробовали использовать более дешевые пигменты на органической основе — результат оказался катастрофическим: под УФ-излучением столешницы меняли цвет уже через полгода. Пришлось вернуться к неорганическим пигментам, хоть они и дороже на 25%.

Сейчас экспериментируем с добавлением базальтовой фибры — пока получается дорого, но для специальных объектов (например, лабораторные столы с химической стойкостью) уже есть первые успешные кейсы. Правда, пришлось полностью перенастраивать режущий инструмент — базальт убивает стандартные алмазные диски за 3-4 реза.

Перспективы развития: куда движется отрасль

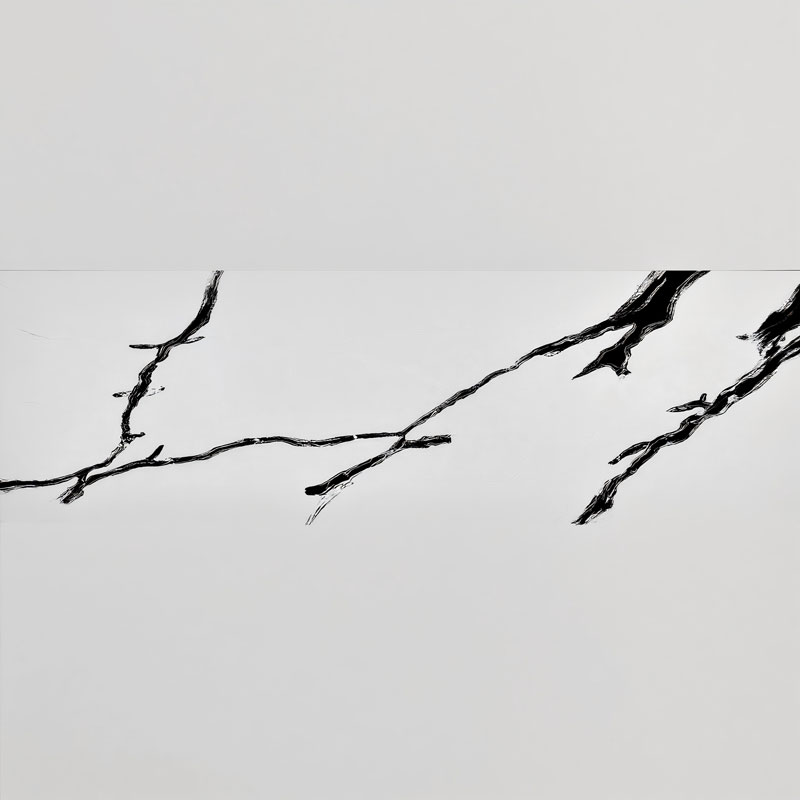

Сейчас вижу тенденцию к комбинированию разных фракций в одной плите — это позволяет добиться интересных визуальных эффектов без потери прочности. Но технологически это сложно: нужно точно рассчитать плотность укладки каждой фракции, иначе в плите образуются зоны с разной прочностью.

На базе в Ганьцу тестируют новую линейку с нанопокрытием — не путать с обычным полиуретановым лаком! Речь идет о модификации поверхности на молекулярном уровне, чтобы поры кварца оставались закрытыми даже после абразивного воздействия.

Лично мое мнение: будущее за гибридными составами, где кварц сочетается с другими минералами. Уже есть опытные образцы с добавлением корунда — прочность выше на 40%, но и стоимость производства зашкаливает. Возможно, через 2-3 года научимся оптимизировать этот процесс.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- кухонный гарнитур с цельной столешницей

- мойки подстольного монтажа из искусственного камня

- купить поддон из искусственного камня 120х90

- столешница из кварцевого камня цена кориан биз

- как менять столешницу на кухонном гарнитуре

- кухонная столешница владивосток

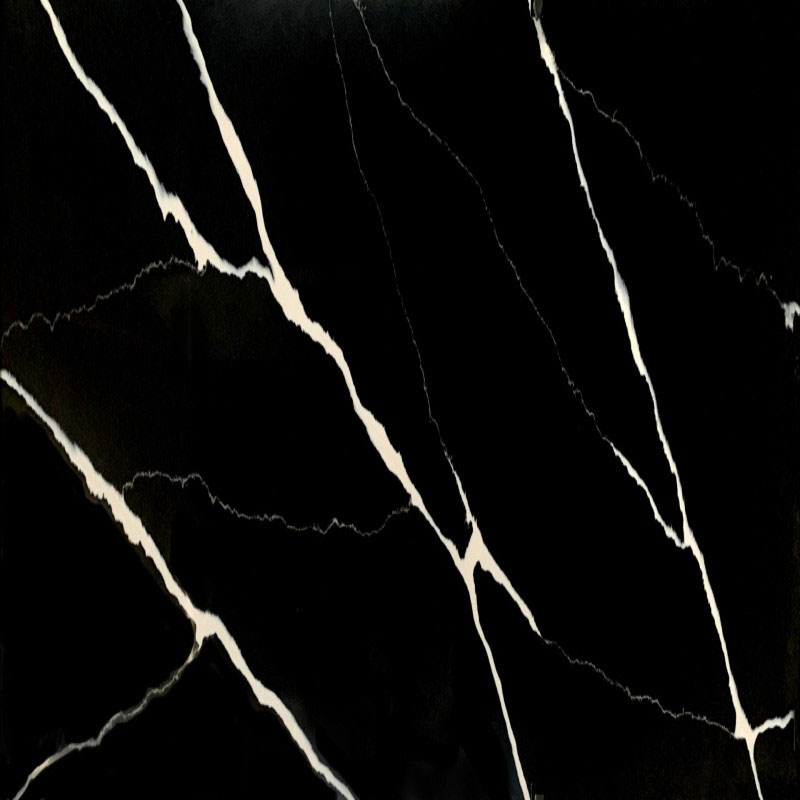

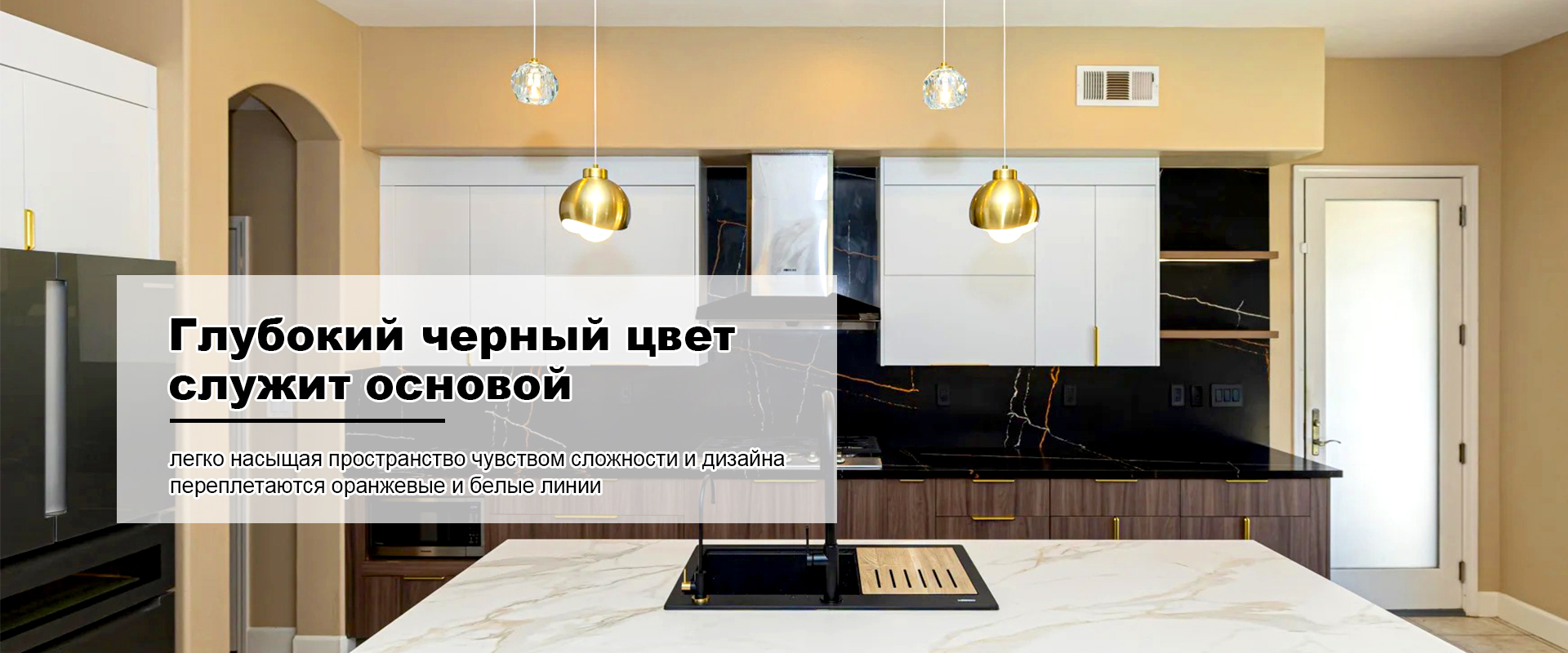

- столешница из искусственного камня черная

- искусственный камень черный мрамор

- кухонная столешница купить красноярск

- кухонная столешница 80см