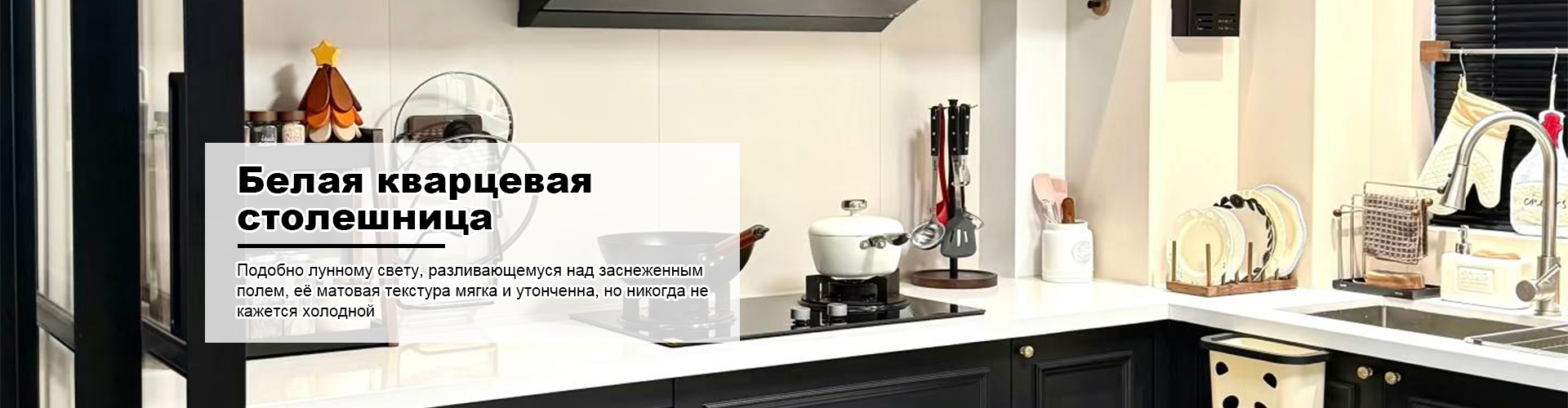

г искусственный камень

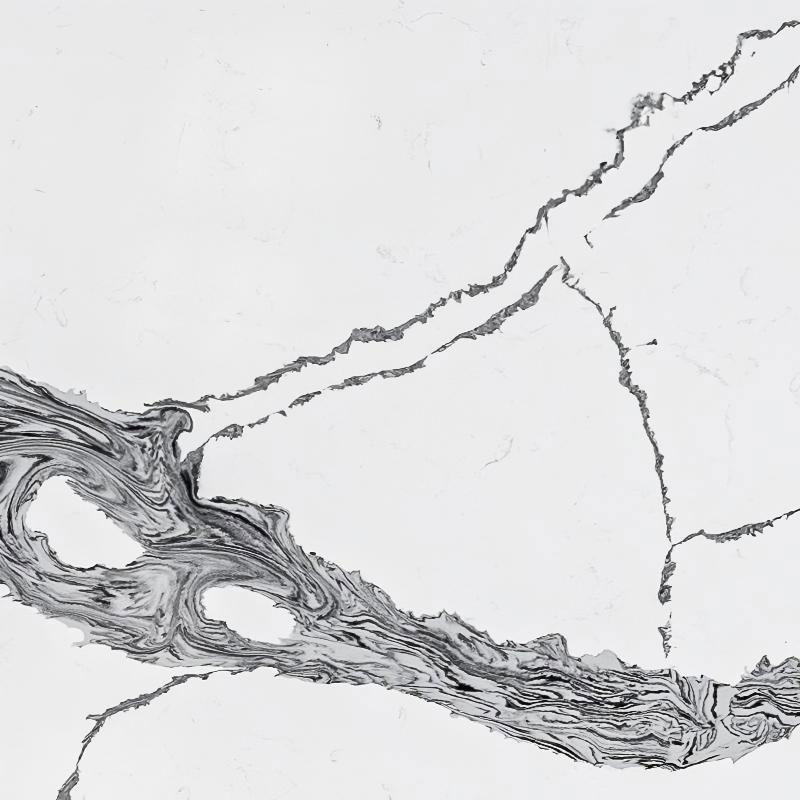

Когда слышишь 'искусственный камень', первое, что приходит в голову — безликие столешницы из жидкого акрила. А ведь это целый пласт материалов, где кварцевый агломерат давно перевернул представление о долговечности. Вот уже семь лет работаю с композитными поверхностями, и до сих пор сталкиваюсь с мифом, будто искуственный аналог уступает натуральному мрамору по прочности. Как раз наоборот — при грамотном производстве искусственный камень выдерживает нагрузки, которые природный материал не перенесёт без трещин.

Кварцевый агломерат: где кроются подводные камни

Помню, в 2018 году заказчик требовал идеально белый кварцевый слив для ресторанной стойки. Использовали сырьё от местного поставщика — через полгода появились желтоватые разводы у дренажных отверстий. Разбирались, оказалось — в составе были примеси карбоната кальция, который реагировал с моющими средствами. Теперь при выборе кварцевого агломерата всегда запрашиваю протоколы испытаний на химическую стойкость.

Кстати, о производственных нюансах. Недавно знакомился с мощностями ООО Ганьцу Цзюйсинь Технологии Кремниевых Материалов — их подход к очистке кварцевой крошки впечатляет. Трёхступенчатая сепарация, магнитная обработка... Но даже при таких технологиях иногда встречаются партии с неравномерной плотностью. Особенно заметно при резке — где-то плита пилится как масло, а где-то начинает 'сыпаться' по краю.

Важный момент, который часто упускают: коэффициент температурного расширения. Как-то делали фасад для здания с панорамным остеклением — летом швы между плитами пошли волной. Пришлось перекладывать с компенсационными зазорами. Теперь всегда учитываю, что даже у искусственного камня есть 'подвижность' при перепадах от -40°С до +60°С.

Акриловые композиты: почему не всё, что блестит — качественно

С акрилом работал меньше, но запомнился курьёзный случай. В 2020 году закупили партию 'премиального' акрилового камня от корейского производителя — по документам всё идеально. А при термоформовке для барной стойки материал начал пузыриться. Выяснилось, что смола полимеризовалась с нарушениями — содержание метилметакрилата ниже заявленного. После этого случая всегда требую тестовый образец для проверки.

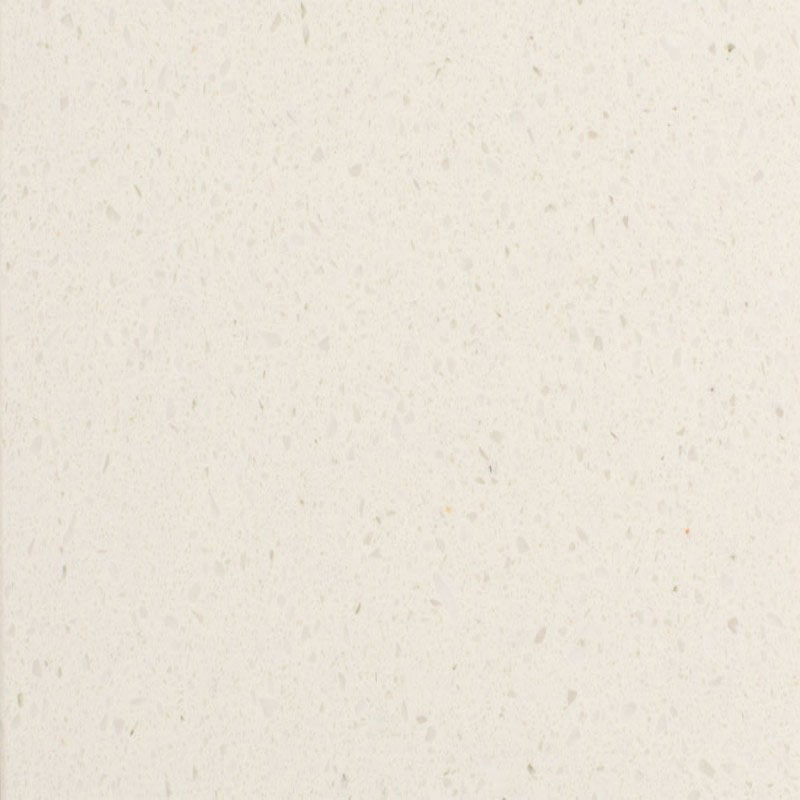

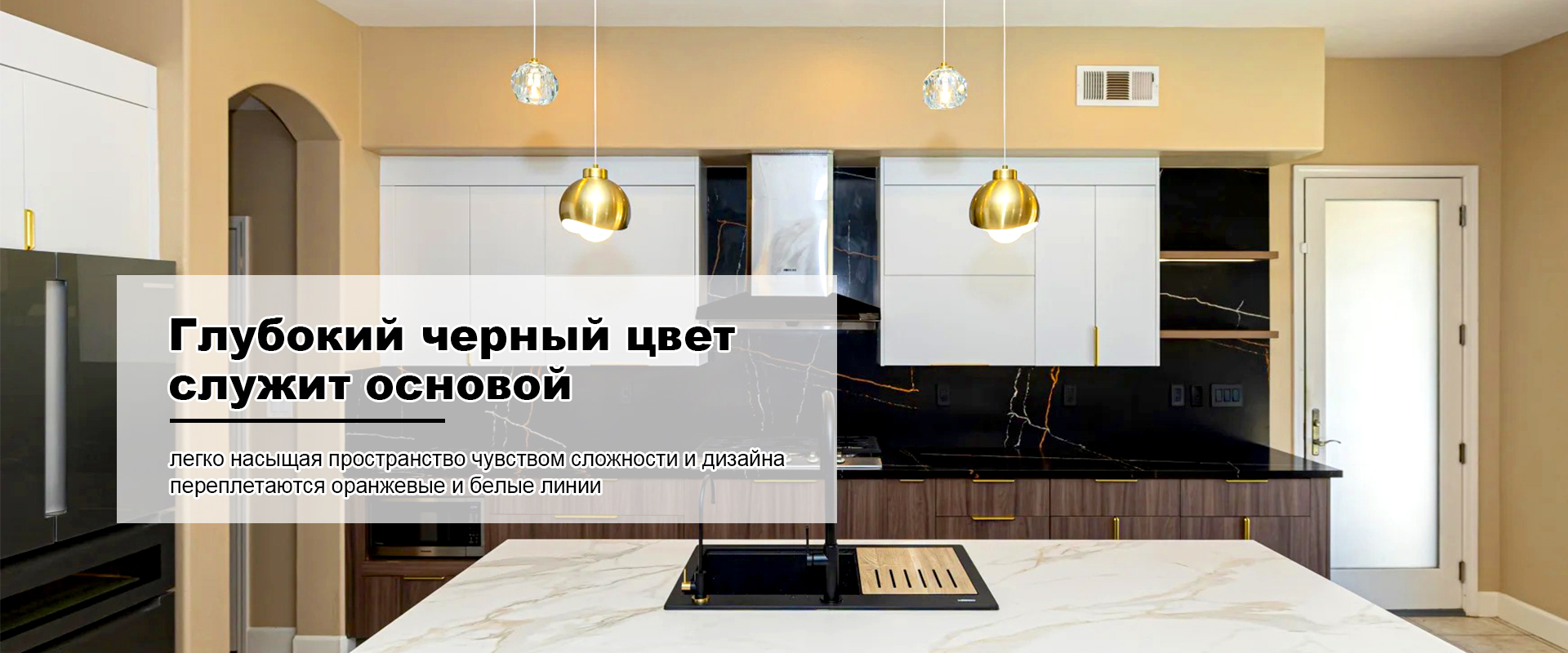

Коллеги из https://www.jxgclkj.ru как-то делились наблюдением: российский рынок зачастую требует от акриловых поверхностей невозможного. Например, устойчивости к абразивам уровня кварца. Но физику не обманешь — даже у лучших акриловых композитов твёрдость по Моосу не превышает 4-5 баллов. Хотя для мебельных фасадов — более чем достаточно.

Заметил интересную тенденцию — последние два года спрос на матовые поверхности вырос на 30%. Клиенты устали от глянца, который требует постоянного ухода. Кстати, матовый акрил стареет изящнее — микроцарапины на нём менее заметны. Но есть нюанс — цветовая стабильность. Особенно с тёмными оттенками, где УФ-защита должна быть встроена в сам материал, а не в покрытие.

Технологии производства: что действительно влияет на результат

Когда только начинал, думал — главное в производстве искусственного камня это вибропрессование. Оказалось, вакуумирование смеси важнее. Как-то посещал завод в Китае — там вакуумные камеры работали при остаточном давлении 0,095 МПа. Пузырей в срезе практически не было. Но и это не панацея — если наполнитель фракционирован с нарушениями, плотность всё равно будет неравномерной.

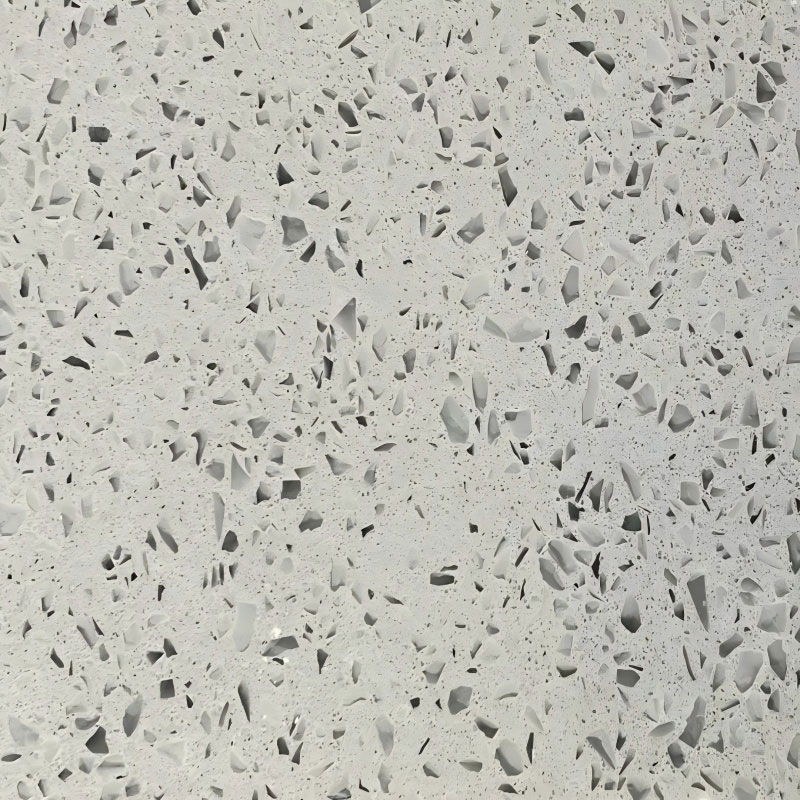

У ООО Ганьцу Цзюйсинь Технологии Кремниевых Материалов подход к калибровке кварцевой крошки заслуживает внимания. Там используются воздушные сепараторы с многоступенчатой сортировкой — от этого зависит не только прочность, но и декоративные свойства. Мелкая фракция даёт более однородный рисунок, крупная — натуралистичную текстуру. Но есть обратная сторона — с крупной фракцией сложнее добиться стабильности цвета по всей партии.

Часто спорю с технологами о степени пигментации. Некоторые добавляют краситель непосредственно в связующее — получается ярко, но неестественно. Лучше, когда колеруется минеральный наполнитель до смешивания со смолой. Правда, это удорожает процесс на 15-20%, зато цвет сохраняется на decades. Проверял на образцах десятилетней давности — выцветание менее 5% при прямом УФ-воздействии.

Монтажные особенности: опыт, который не найдёшь в инструкциях

Самый болезненный урок получил при облицовке цоколя здания. Использовали кварцевые плиты толщиной 30 мм — казалось, запас прочности более чем достаточный. Но не учли пучинистость грунта — за зиму две плиты дали трещины. Теперь всегда делаю расчёт на местные геологические условия, особенно при контакте с грунтом.

Клеевые составы — отдельная история. Долгое время пользовался эпоксидными системами, пока не столкнулся с 'эффектом фотобумаги' — через год швы стали заметнее основной поверхности. Перешёл на полиуретановые композиты с минеральным наполнителем. Важный нюанс — адгезия к тыльной стороне плиты. Некоторые производители экономят на обработке обратной стороны, что снижает сцепление на 40%.

Тепловые швы — тема, которую многие игнорируют. Как-то пришлось переделывать фасад площадью 600 м2 — заказчик настоял на бесшовной укладке. Через два сезона пошли деформации. Теперь всегда оставляю компенсационные зазоры из расчёта 1,5 мм на 10 метров длины. Для северо-запада России это особенно актуально — перепады температур могут достигать 70°С за год.

Перспективы развития: куда движется отрасль

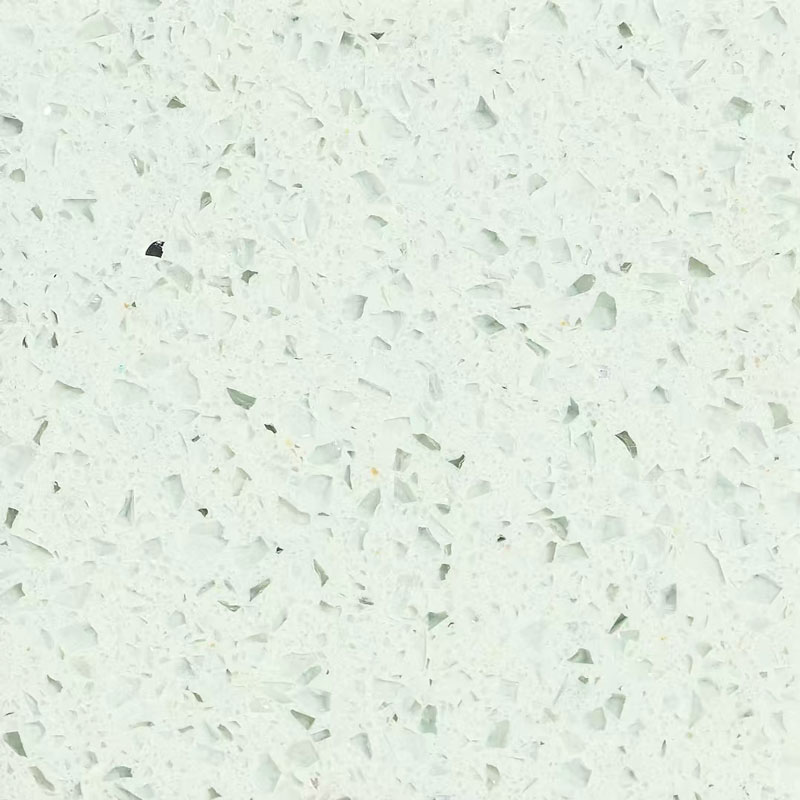

Последние полтора года наблюдаю интересный тренд — гибридные композиты. Например, кварцево-стеклянные агломераты с содержанием recycled glass до 25%. Прочность немного ниже, зато экологичный имидж и необычная эстетика. Правда, есть сложности с резкой — стеклянная фракция быстрее изнашивает алмазный инструмент.

На https://www.jxgclkj.ru упоминали о разработках в области наноструктурированных поверхностей. Если коротко — это пропитка готовых плит органо-кремниевыми соединениями. Гидрофобный эффект сохраняется до пяти лет, а не как у обычных пропиток — от силы год. Пока технология дорогая, но для объектов с повышенными требованиями к гигиене — перспективно.

Считаю, что будущее за адаптивными материалами. Уже сейчас появляются опытные образцы с термохромными добавками — меняют оттенок в зависимости от температуры. Для южных регионов это могло бы решить проблему перегрева фасадов. Правда, стоимость пока запредельная — около 12 000 руб/м2 против стандартных 4-5 тысяч за кварцевый агломерат.

Практические рекомендации: что действительно работает

За годы работы выработал простой чек-лист при выборе искусственного камня. Первое — смотреть не на лицевую сторону, а на тыльную. Если обратная поверхность не имеет равномерной шероховатости — вероятны проблемы с адгезией. Второе — тест на истирание. Беру кусок наждачки Р180 и делаю десяток движений с умеренным нажимом. На качественном материале остаётся малозаметная матовая полоса, на плохом — глубокие царапины.

При монтаже всегда обращаю внимание на температурный режим. Никогда не работаю при температуре основания ниже +5°С — даже с 'зимними' клеями. Кристаллизация эпоксидных смол нарушается, что через сезон-другой выльется в отслоения. И да — прогрев основания тепловыми пушками не считается, это должна быть стабильная температура конструкции.

Совет, который сэкономил мне немало нервов — всегда оставлять технологический запас. Для кварцевого агломерата это минимум 7% от объёма, для акрилового камня — 12%. Особенно при сложных раскроях. Помню проект с радиальными столешницами — без запаса пришлось бы останавливать монтаж на две недели ждать новую партию.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- заменить столешницу кухонного гарнитура хабаровск

- кухонный фартук с белой столешницей

- стол кухонный с каменной столешницей салон камня

- кухонный гарнитур напольный с единой столешницей

- заказать столешницу из искусственного камня в ванную

- столешницы кухонные видео

- кухонные столешницы иваново

- ресепшн из искусственного камня

- искусственный камень и кварцевый агломерат сравнение

- полировка искусственного камня цена